マリー・アントワネットにとんだとばっちりを与えた王女

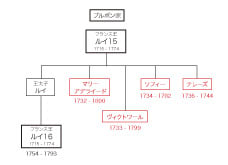

ルイ15世王女 ヴィクトワール・ド・フランス

1733〜1799

ルイ15世の王妃マリー・レクザンスカは王子二人を生んでいたものの

次男フィリプは1733年に2歳で亡くなりました。

その1ヶ月後に生まれたのが五女ヴィクトワールです。

ルイ15世は「また女かっ!」ってことで怒り心頭です。

疎まれたヴィクトワールはフォントヴローの修道院に預けられ

15歳までヴェルサイユには戻れませんでした。

修道院では地下墓所に閉じ込められたり…という苦行で怖い思いをしたようで

一生トラウマに悩まされたとも言われています。

![]()

20歳の時にスペイン王フェルナンド6世との縁談が持ち上がりました。

でもね、この時フェルナンド6世妃バルバラ・デ・ポルトゥガルは病気だったけど

まだ存命中だったわけなのよ。

ひどくない? まだ生きてるのに結婚相手を探すなんてっ![]()

仲が良い夫婦だったらしいんですけどね…

しかし、かなり深刻な状態だと思われてバルバラ王妃はそれから5年生き延びまして

ヴィクトワールとの縁談も立ち消えに…

1765年に兄の王太子ルイが亡くなり、1768年に王妃マリー・レクザンスカが亡くなります。

姉妹たちは深く喪に服すと同時に結束を強めていきました。

新たに登場したデュ・バリー夫人を許すまじ!てなわけで

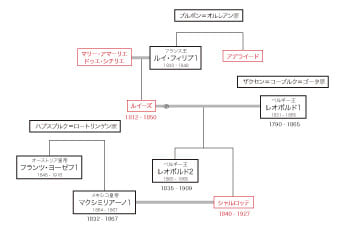

姉のアデライードと甥の王太子ルイ(16世)妃マリー・アントワネットをけしかけました。

父王ルイ15世が亡くなると、即位したルイ16世は愛妾たちをヴェルサイユから一掃しました。

これで憎たらしい女たちが居なくなって安心… と思いきや…

未婚シスターズは先王の王女としてヴェルサイユで暮らすことは許されましたが

すっかり若返った宮廷ではマリー・アントワネットの影に隠れ

過去の人…忘れ去られた存在になりました。

宮廷に居づらくなったシスターズは、地方へ旅行をするようになりました。

旅行っていっても、こじんまりした女三人旅っていうわけではなく、贅沢三昧の旅でした。

度重なるシスターズの旅は国庫にまで影響を及ぼしてフランス革命の一因にもなりました。

マリー・アントワネットがドレスや宝石、舞踏会やパーティーで

フランス王家のお金を使い果たしたような印象がありますが

シスターズをはじめ、国のお金を浪費する王族はゴロゴロいたわけですね。

革命後も姉のアデライードと行動を共にし、1799年にトリエステで亡くなりました。

乳癌だったそうです。

後にアデライードと一緒にフランスへ送られ、サン=ドニに埋葬されました。

とにかく、ヴェルサイユに帰ってからは常にアデライードと一緒、

アデライードが亡くなる8ヶ月前に亡くなり、死後も一緒。

完全なおねえちゃん子ですね。 自分の意志ってあったんでしょうかね?

ヴィクトワールはルイ15世の王女の中で一番美しかったと言われていますが

一番おばかさんだったとも言われています。

マリー・アントワネットが言ったとされる「パンが買えないならお菓子を買えばいいのに」は

ヴィクトワールが言ったらしい… お菓子ではなくてミートパイだそうです。

マリー・アントワネットのばか丸出しエピソードみたいに語りつがれ

現在に至るまでとんでもない濡れ衣を着せられてるのね![]()

少しでも名誉回復のお役にたてれば良いのだが…

(参考文献 アラン・ドゥコー『フランス女性の歴史2』 Wikipedia英語版)

ルイ15世王女 ヴィクトワール・ド・フランス

1733〜1799

ルイ15世の王妃マリー・レクザンスカは王子二人を生んでいたものの

次男フィリプは1733年に2歳で亡くなりました。

その1ヶ月後に生まれたのが五女ヴィクトワールです。

ルイ15世は「また女かっ!」ってことで怒り心頭です。

疎まれたヴィクトワールはフォントヴローの修道院に預けられ

15歳までヴェルサイユには戻れませんでした。

修道院では地下墓所に閉じ込められたり…という苦行で怖い思いをしたようで

一生トラウマに悩まされたとも言われています。

20歳の時にスペイン王フェルナンド6世との縁談が持ち上がりました。

でもね、この時フェルナンド6世妃バルバラ・デ・ポルトゥガルは病気だったけど

まだ存命中だったわけなのよ。

ひどくない? まだ生きてるのに結婚相手を探すなんてっ

仲が良い夫婦だったらしいんですけどね…

しかし、かなり深刻な状態だと思われてバルバラ王妃はそれから5年生き延びまして

ヴィクトワールとの縁談も立ち消えに…

1765年に兄の王太子ルイが亡くなり、1768年に王妃マリー・レクザンスカが亡くなります。

姉妹たちは深く喪に服すと同時に結束を強めていきました。

新たに登場したデュ・バリー夫人を許すまじ!てなわけで

姉のアデライードと甥の王太子ルイ(16世)妃マリー・アントワネットをけしかけました。

父王ルイ15世が亡くなると、即位したルイ16世は愛妾たちをヴェルサイユから一掃しました。

これで憎たらしい女たちが居なくなって安心… と思いきや…

未婚シスターズは先王の王女としてヴェルサイユで暮らすことは許されましたが

すっかり若返った宮廷ではマリー・アントワネットの影に隠れ

過去の人…忘れ去られた存在になりました。

宮廷に居づらくなったシスターズは、地方へ旅行をするようになりました。

旅行っていっても、こじんまりした女三人旅っていうわけではなく、贅沢三昧の旅でした。

度重なるシスターズの旅は国庫にまで影響を及ぼしてフランス革命の一因にもなりました。

マリー・アントワネットがドレスや宝石、舞踏会やパーティーで

フランス王家のお金を使い果たしたような印象がありますが

シスターズをはじめ、国のお金を浪費する王族はゴロゴロいたわけですね。

革命後も姉のアデライードと行動を共にし、1799年にトリエステで亡くなりました。

乳癌だったそうです。

後にアデライードと一緒にフランスへ送られ、サン=ドニに埋葬されました。

とにかく、ヴェルサイユに帰ってからは常にアデライードと一緒、

アデライードが亡くなる8ヶ月前に亡くなり、死後も一緒。

完全なおねえちゃん子ですね。 自分の意志ってあったんでしょうかね?

ヴィクトワールはルイ15世の王女の中で一番美しかったと言われていますが

一番おばかさんだったとも言われています。

マリー・アントワネットが言ったとされる「パンが買えないならお菓子を買えばいいのに」は

ヴィクトワールが言ったらしい… お菓子ではなくてミートパイだそうです。

マリー・アントワネットのばか丸出しエピソードみたいに語りつがれ

現在に至るまでとんでもない濡れ衣を着せられてるのね

少しでも名誉回復のお役にたてれば良いのだが…

(参考文献 アラン・ドゥコー『フランス女性の歴史2』 Wikipedia英語版)

ちゃんと反省しなさい!!

ちゃんと反省しなさい!!

レオポルド2世の甥アルベール1世に敗れます。

レオポルド2世の甥アルベール1世に敗れます。